カテゴリから探す

あいうえお順で探す

|

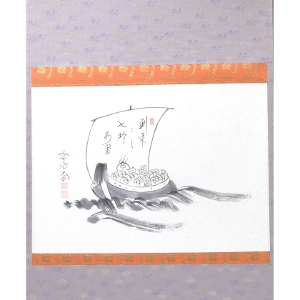

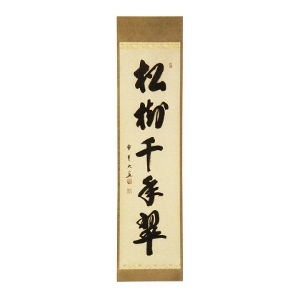

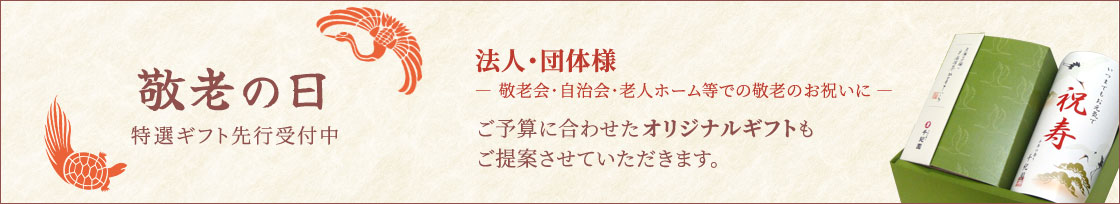

新春の茶道具特集 令和六年(2024年)新しい年を迎える新しい年を迎えるにあたり、当店では「干支」や「勅題」に因んだ品々や、おめでたい「松竹梅」「富士山」「鶴や亀」等のお道具も取り揃えております。 また、初釜に合わせて、帛紗や、懐紙入れ(帛紗挟み)、

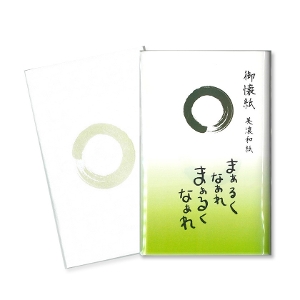

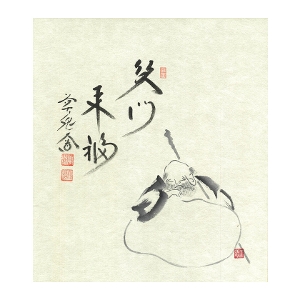

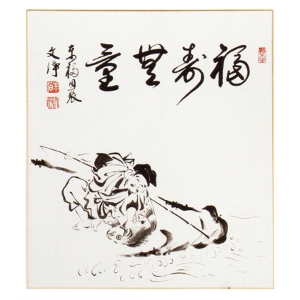

数寄屋袋等を新調するのもおすすめです。 辰(たつ、龍)年について皆様ご存知の十二支は、私たち日本人にもなじみ深く、令和六年 (2024年) は「辰(たつ、龍) 」年です。 十二支は、中国を初めとしてアジアでも親しまれ、身近な動物が当てはめられているので、生まれ年としてよく知られています。 「辰」は、十二支の5番目で、十二支の中で唯一、伝説上の生き物であり、とても縁起の良い干支と言われています。 また「十干(じっかん)」では、令和六年は「甲(こう、きのえ)」、本来は「甲辰(きのえたつ)」が正式な名称です。 古くから日本では、辰は様々な物事を良い方向へ導く力があると考えられていました。 十二支、十干について十二支は、子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)と12種類あります。 十干(じっかん)は、甲(こう)・乙(おつ)・丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)・己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・癸(き)となります。 勅題(御題)について「勅題」は、宮中の年中行事で行われる「歌会始」で詠まれる共通の御題です。 令和六年(2024年)の勅題は「和」と定められました。 歌会始(うたかい はじめ)人々が集まって共通の題で歌を詠み、その歌を披講する会を「歌会」といいます。 天皇がお催しになる歌会を「歌御会 うたごかい」といいます。 歌御会始の起源は、必ずしも明らかではありません。鎌倉時代中期,亀山天皇の文永4年(1267年)1月15日に宮中で歌御会が行われており、『外記日記』はこれを「内裏御会始」と明記しています。 干支・勅題のお道具は12年に一度の楽しみ干支や勅題に関するお道具を目にすることは、茶道の大きな楽しみのひとつです。 1月の初釜やお稽古の際に、干支のお道具にお目にかかれます。 また、12月師走の季節にも、その年の干支のお道具を拝見する機会があります。 12 件中 1-12 件表示 12 件中 1-12 件表示 |